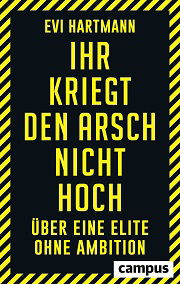

Ihr kriegt den Arsch nicht hoch

Arbeit wird zunehmend nicht mehr als Chance für Leistung und Selbstverwirklichung betrachtet, sondern als notwendiges und darüber hinaus gesundheitsschädliches Übel. Die wahre Leistungselite wird immer kleiner. Stattdessen breitet sich epidemieartig eine Kultur der Leistungsverweigerung aus, gut getarnt als Work-Life-Balance. Von Evi Hartmann

Wann haben Sie Ihr letztes Gesetz verabschiedet?

Noch nie?

Ich auch nicht. Müssen Sie und ich auch absehbar nicht. Dafür haben wir unsere traditionelle politische Elite. Oder: Wann haben Sie zuletzt 50 Ingenieure eingestellt? Brauchen wir ebenfalls nicht. Das macht unsere Wirtschaftselite.

Zwei Eliten – Polit- und Wirtschaftselite – ein Begriff: Elite. Es ist der traditionelle Elitebegriff, der heute im Alltag verwendet wird, um jene Menschen zu erfassen, die »das Land regieren und die Wirtschaft lenken«, wie es Leiter von Elitehochschulen gerne bei Absolventen-Abschlussfeiern mit entsprechendem Pathos betonen. Dabei geht es um Macht und um Gestaltungskraft. Grob ausgedrückt: Wer sich in einer Spitzenpositionen befindet, gehört gemeinhin zur Elite. Andere nennen das auch »das Establishment«. Beide Begriffe dienen dazu, jene zu identifizieren und zu verorten, die gemeinhin als »führend« in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft betrachtet werden. Es gelingt damit auch eine relativ einfache Sprachregelung: Der CEO eines Großunternehmens gehört zur Wirtschaftselite, weil er CEO ist. Die Harvard-Absolventin ist Teil der Bildungselite. Trump zählt zur politischen Elite, weil er zum Präsidenten gewählt wurde. Noch einmal: So lautet das bislang übliche Begriffsverständnis von »Elite«. Umgangssprachlich übersetzt: Die da oben. Die Experten, Prominenten, Politiker, Millionäre, Milliardäre und Nobelpreisträger. Sie und ich sind bestens versorgt mit Eliten. Wir haben so viele davon. Diese soziodemografische Definition der Elite hat sich in ihrer Aussagekraft auch bewährt. Sie hat zwar, wie alle Definitionen, blinde Flecken. Doch das ist normal und in Ordnung: Eine halbwegs zutreffende Begriffsbildung eines komplexen Zusammenhangs kann und möchte niemals alles Denkbare abschließend erklären. Es bleibt immer ein Rest, es bleiben Austastungslücken.

Elitenbegriff: Eine interessante Diskrepanz

In einem dieser blinden Flecken treffen wir auf eine interessante Diskrepanz, wenn wir zum Beispiel zwei Angehörige der Führungselite miteinander vergleichen. Nehmen wir zwei CEOs oder Vorstände ein und desselben Unternehmens unter die Lupe. Beide bekleiden nacheinander dieselbe Position.

“Es gibt Angehörige der traditionellen Elite, die Großes, Herausragendes, weit Überdurchschnittliches leisten. Und es gibt solche, die das nicht tun”

Der eine gründet das Unternehmen, kniet sich zwölf Stunden am Tag rein, fängt mit fünf Mitarbeitern an und hört mit 50 000 auf. Der andere, der ihm folgt, ist bekannt dafür, dass er sich öfter bei gesellschaftlichen Anlässen sehen lässt als bei richtungsweisenden Meetings seiner Hauptabteilungen und für sein sparsames Engagement in strategischen Entwicklungsprojekten. Er pflegt eine nicht nur an diesen beiden Indizien beobachtbare Schonhaltung und wirtschaftet das Unternehmen in Folge auf 20 000 Mitarbeiter herunter. Beide Unternehmenslenker würden wir unter großzügiger Anwendung des traditionellen Elitebegriffs wahlweise oder summarisch als Angehörige der Bildungs- oder Wirtschaftselite bezeichnen. Der klassische Elitebegriff passt auf beide, ohne Zweifel, aber eben mit Austastungslücke. Folgen wir der stark verkürzten Meinung von Shareholdern und Analysten, können wir sagen: Der eine Elite-Angehörige hat ein Unternehmen gegründet, aufgebaut, 50 000 Arbeitsplätze und Milliardenwerte geschaffen. Der andere hat nicht wegen der Unwägbarkeit des Marktes, sondern aufgrund seiner eigenen Schonhaltung einige Milliarden und Zehntausende Arbeitsplätze vernichtet. Obwohl der Unterschied in ihrer Leistung nicht größer sein könnte, zählen beide zur Elite, so wie sie bislang verstanden wird.

Es gibt Angehörige der traditionellen Elite, die Großes, Herausragendes, weit Überdurchschnittliches leisten. Und es gibt solche, die das nicht tun. Sie vernichten Werte, treiben Banken in staatliche Rettungsprogramme, zerstören Unternehmen, lehnen Projekte ab, fragen beim Bewerbungsgespräch erst mal nach der Work-Life-Balance oder tun schlicht und einfach nicht das, was getan werden muss. Was ist der Unterschied zwischen beiden Gruppen?

Die Leistungselite und die Pseudo-Elite

Leider sagt der traditionelle Elitebegriff nichts aus über den Wertbeitrag eines Menschen für die Gesellschaft, für das Unternehmen oder die Familie, in der oder dem er lebt und arbeitet. Der Begriff sagt lediglich, zu welcher sozialen oder demografischen Schicht jemand gehört. Nicht, was dieser Jemand leistet.

“Zur Leistungselite zählen alle, die ihre Möglichkeiten und Fähigkeiten ausschöpfen”

Ein wesentlicher Punkt bleibt außen vor: Leistung. Deshalb halte ich es auch für sinnvoll, Elite anders zu definieren als soziodemografisch. Echte Elite ist Leistungselite. Das sind Menschen, die sich durch Leistung auszeichnen, die Herausragendes leisten. Diese Menschen zähle ich zur Leistungselite. Es spielt dabei überhaupt keine Rolle, welche Position in der Hierarchie eines Unternehmens sie einnehmen oder welcher sozialen Schicht sie angehören. Zur Leistungselite zählen alle, die ihre Möglichkeiten und Fähigkeiten ausschöpfen, die vollen Einsatz zeigen und Überdurchschnittliches vollbringen.

Es gibt aber auch Menschen, die nur so tun, als gehörten sie zur Elite. Sie bringen die besten Voraussetzungen mit, um ebenfalls Herausragendes zu leisten – aber sie tun es nicht. Sie tun nur das Nötigste und arbeiten im Schongang. Ihrer – theoretischen – Möglichkeiten sind sie sich jedoch nur allzusehr bewusst – und das reicht ihnen, um sich der Elite zugehörig zu fühlen. Mehr noch: Sie finden sich selbst besonders clever, weil sie weniger tun als die Vielleister, weil sie ihren Freizeitwert maximieren und gleichzeitig auf die echte Leistungselite herabschauen, sie abwerten und behindern. Ich nenne sie im Folgenden »Pseudo-Elite« und ihre Angehörigen der Kürze wegen »Elitisten«.

Pseudo-Elite? “Kenn ich!”

Versuche ich, den Unterschied zwischen Leistungselite und Pseudo-Elite anderen zu erklären, dann reagieren die Zuhörer meist nicht so gelangweilt wie bei anderen Definitionsversuchen. Spätestens wenn der Begriff »Pseudo-Elite« fällt, fangen die Ersten an zu nicken. Andere rollen mit den Augen und fangen an zu grinsen. Wie zum Beispiel die 29-jährige Jungmanagerin, die dann spontan ausrief: »Kenne ich! Ich schufte mich hier bucklig, die Kollegen machen sich einen faulen Lenz – aber wissen alles besser!« Oder der Architekt aus einem größeren Büro, der klagte: »Ich besuche meine Baustellen ungefähr doppelt so oft wie viele meiner Kolleginnen und Kollegen. Deshalb gibt es auf meinen Baustellen weniger Probleme, Missverständnisse und Verzögerungen. Aber das wird mir hier im Büro nicht gedankt. Im Gegenteil. Einige der Kollegen nennen mich ›Maurer-Kumpel‹.«

Ihre Meinung zum Thema? Schildern Sie Ihre Erfahrungen oder Kritik in unserem Kommentarbereich unten!

Wenn ich solche Klagen in informellen Gesprächen oder bei Vorträgen, zu denen ich als Rednerin eingeladen werde, einfließen lasse, ernte ich zustimmendes Kopfnicken von einigen.

Aber es gibt immer welche, die nicht mitnicken. In jeder Gruppe, jedem Publikum jedes Vortrags. Wer stimmt nicht zu? Natürlich: Menschen, die am Arbeitsplatz, in Projekten oder im Büro selbst das große Wort führen, ohne die große Leistung zu bringen. Menschen, die reden, während andere leisten. Menschen, die sich dazu berechtigt fühlen, die meinen, sie hätten einen Anspruch darauf: Sie zeichnen sich durch ihren Anspruch aus, nicht durch ihre Leistung. Es ist nicht polemisch, zu sagen: Sie zeichnen sich durch das Gegenteil aus, durch ihre Leistungsvermeidung. Der US-Forscher Robert Paulsen fand in seinen Interviews mit Beschäftigten heraus, dass eine der beliebtesten Arbeitsvermeidungsaktivitäten das private Surfen in sozialen Medien wie Facebook oder Twitter ist. Andere Vermeidungsaktivitäten während der Arbeitszeit sind der private Onlineeinkauf oder der Besuch pornografischer Websiten. Zu dieser sich teilweise explosionsartig verbreitenden Schonhaltung trägt auch der Zeitgeist bei.

“Es hat sich die übergeneralisierende Ansicht breit gemacht, dass Arbeit an sich schädlich sei”

Angesichts zunehmender stressbedingter Krankschreibungen und deren teilweise hysterischen Thematisierung in den Medien hat sich die übergeneralisierende Ansicht breit gemacht, dass Arbeit an sich schädlich sei. Also versuchen immer mehr Menschen, die objektiv absolut leistungsfähig wären, sozusagen prophylaktisch im Sinne der eigenen Gesundheitsvorsorge so viel Arbeit wie möglich zu vermeiden. Arbeit wird zunehmend nicht mehr als Chance für Leistung und Selbstverwirklichung betrachtet, sondern als notwendiges und darüber hinaus gesundheitsschädliches Übel, dem man am besten durch eine Neuorientierung als Influencer auf Instagram entkommen kann. Oder indem man nach der ersehnten Beförderung ins eigene Büro die Tür hinter sich zumacht und bei solider Bezahlung dann ungestört und größtenteils unbeobachtet Arbeitsvermeidung und Selbstoptimierung betreibt. Die Ausflüsse dieser um sich greifenden Schonhaltung erleben wir alle täglich.

Konferenzen: Fünf arbeiten ernsthaft, drei halten auf

In jedem verdammten Meeting mit 15 Teilnehmern arbeiten fünf ernsthaft an der Sache mit, während drei Teilnehmer die andern mit ihren Ausschweifungen aufhalten und langweilen. Deshalb sind Meetings so legendär ineffizient. Während die fünf, die mitarbeiten, jeweils drei Aufgaben oder Maßnahmen übernehmen, übernehmen jene, die im Meeting Reden schwingen, jeweils nur eine. Wenn ein Angestellter diese Standard-Story aus dem Büroalltag über die Umtriebe der Pseudo-Elite erzählt, nicken immer einige mit. Andere verstehen das nicht.

Warum nicht?

Naheliegender Verdacht: Weil sie selbst zur Pseudo-Elite gehören. Sie sehen nicht ein, warum sie den anderen nicht erklären sollten, wie die Arbeit zu machen ist, während die anderen die Arbeit tatsächlich machen. Sie halten das eine für so gut wie das andere. Sie können einfach nicht verstehen, warum das nicht in Ordnung sein soll. Die Pseudo- Elite könnte einen in den Wahnsinn treiben. Wie gut, dass es noch die echte Leistungselite gibt.

Evi Hartmann ist Inhaberin des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Supply Chain Management, an der Friedrich-Alexander-

Evi Hartmann ist Inhaberin des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Supply Chain Management, an der Friedrich-Alexander-

Dieser Beitrag ist ihrem neuen Buch entnommen “Ihr kriegt den Arsch nicht hoch. Über eine Elite ohne Ambition”, erschienen im Campus-Verlag (222 Seiten, EUR 17,95).

Liebe Frau Hartmann,

ich weiss, was Sie meinen und sehe es auch kritisch, wie einige Leute sich hinter anderen, die Hochleistung bringen verstecken (können). Aber Sie übertreiben:

Auch als Person mit Potential zur Hochleistung im Arbeitsleben hat jede das Recht, selbst zu entscheiden, wie sie ihr Leben leben will. Arbeit als Mittelpunkt zu sehen, wo man seine LEistungsmöglichkeiten ausschöpft, springt zu kurz. Neimand wird am Ende des Lebens tatsächlich nur an die Arbeit zurückdenken. Das Leben findet im Sozialen statt, dort wo Bindungen entstehen und sich positiv festigen. Insofern ist mein Kritikpunkt derzeit, dass allzu häufig in der Wirtschaft das Menschliche auf der Strecke bleibt. Das scheint mir das eigentliche Problem unserer Zeit zu sein und deshalb “flüchten” so viele von der Arbeit in den Rest des Lebens. Es wird einem oft nicht gedankt, bei der Arbeit Leistung zu bringen. Im privaten schon eher…

Auf jeden Fall eine spannende Thematik, die Sie da ansprechen! Weiter so!

Viele Grüße, Jörg W.

Liebe Frau Hartmann,

eine äußerst zutreffende, wenngleich deutlich zugespitzte Beschreibung. Danke dafür, dass Sie rauslassen, was schon längere Zeit in mir schlummert.

Wenn Sie mir jetzt noch das Rezept verraten, wie man Menschen umschichtet von der Pseude-Elite zur Leistungselite, wirds spannend…;-)

Viele Grüße

Frau Hartmann, Sie sprechen mir aus der Seele. Die Basis unseres Prosperität ist letztlich Fleiß. An diesem Fundament wird zunehmend gesägt. Man nehme hierbei nur die Diskussion um unseren angeblich “ungerechten Wohlstand”, den arme Menschen anderer Länder nur deswegen nicht hätten, weil sie nicht in den Genuß unserer guten Rahmenbedingungen gekommen seien und deswegen einen Anspruch auf Partizipation an unserem Sozialsystem hätten. Schleichend tritt hier aber genau die Zerstörung unseres sozialen Systems ein: dieses kann nur funktionieren, wenn Leistungsverweigerung und staatlicher Leistungsbezug als allgemeinhin zunächst einmal unethisch gelten (berechtigte Hilfeleistungen ausgenommen). – Dies als Ergänzung zu Ihrem zutreffenden Befund, dass sich diese Kultur des “cleveren Bedienens” durchaus aus in unseren Eliten findet.

Ich erinnere mich an die Schilderung meines Großvaters, der – später im Vorstand eines großen deutschen Industrieunternehmens – nach dem Krieg zunächst im Bergbau schuftete, um über Wasser zu bleiben. Er erzählte von einem Kader-Kommunisten, den er dort erlebte, und der ihm natürlich nach den Jahres des 3. Reiches und seiner bürgerlichen Sozialisierung wie ein Mann vom Mars vorkam. Was er aber erzählte war folgendes: Dieser Kommunist sei immer der erste und letzte bei der Arbeit gewesen und für alle ein Vorbild an Leistung.

Was ich damit sagen will? Auch die Linke schlägt sich heute oftmals nur auf die Seite der Leistungsverweigerer, fordert Sozialtransfers und staatliche Leistungen “noch und nöcher”. Das Ethos der Arbeit und der Leistung ist ihr abhandengekommen. Dabei hat nur beides zusammen seine Berechtigung.

Wäre doch interessant, wenn beispielsweise die SPD oder die Linke die offenen Flanke der Leistungsbekenntnis in unserem Lande schließen würde!

Sehr geehrte Frau Hartmann,

Sie beschreiben ein altbekanntes und überall verbreitetes Phänomen. Sie regen sich über Schmarotzer und Nassauer auf, über Menschen mit mehr Schein als sein, Menschen, die Ihre eingegangenen Verpflichtungen anderen gegenüber nicht eingehen. Hier zu kritisieren – auch und gerne massiv – ist berechtigt. So weit, so gut.

Erschreckend ist, dass Sie alle, die ein Privatleben neben einer beruflichen – auch leistungsorientiert oder erfüllend gelebten – Aufgabe leben, mit den oben beschriebenen Subjekten gleichsetzen. Jeden, der seine unentgeltlichen Verpflichtungen ernst nimmt, sei es die Erziehung von Kindern, das Ehrenamt, das Engagement in NGOs werten Sie damit ab. Sie postulieren ein rein monetär bemessenes Leistungsbild. Ein solches ist einer Gesellschaft jedoch noch nie gerecht geworden.

Lieber Frau Hartmann,

also Ihr Artikel liefert mir einiges an Aufregungspotential. Auf mich wirkt das nach Echauffierrungszurschaustellung. Der Titel des Artikels lässt nichts Gutes erhoffen, außer eine zu sehr dem populistischen zugewandter Beschreibung dessen was in den Unternehmen so passiert. Ich bin jetzt seit 17 Jahren GF eines kleinen mittelständischen Unternehmens mit 85 Mitarbeitern. Ich erlebe Menschen, die jeden Tag viel zur Wertschöpfung beitragen. Dabei noch gut drauf sind, wobei natürlich jeder individuelle Themen hat, die es zu lösen gilt. Schon vor Jahren habe ich lange und große Meetings gegen schnelles Zusammenkommen ohne Tamtam getauscht. Als kleiner Dienstleister gehören wir mit 10 % Umsatzrendite zu den erfolgreichsten Unternehmen in einer Nische in Deutschland. In Ihrem Artikel schreiben Sie ausschließlich von den Eliten und vom Establishment. Mir fehlen hier die vielen 1000 Mittelstandsbetriebe, die für viele 100.000 Jobs in Deutschland gut sind.

Ihre Definition “Zur Leistungselite zählen alle, die ihre Möglichkeiten und Fähigkeiten ausschöpfen, die vollen Einsatz zeigen und Überdurchschnittliches vollbringen“ löst bei mir große Irritation aus. Was ist jetzt überdurchschnittliches? Sie überzeichnen hier zwei Bilder, der eine der für seine Arbeit lebt und der andere der nur Freizeit will? Hallo, merken se selber ne? Ist das nicht so 90iger? Dazu die Zitate der Opfer, die so viel buckeln. Was soll denn diese Polarisierung, das wirkt auf mich weltfremd. Ich habe täglich mit Menschen zu tun, die gerne zur Arbeit kommen. Vielleicht liegt es daran, dass Mitarbeiter bei uns als Menschen wahrgenommen werden, die auch individuelle persönliche Themen mitbringen. Dann ziehen Sie auch noch den Zeitgeist dazu: „Es hat sich die übergeneralisierende Ansicht breit gemacht, dass Arbeit an sich schädlich sei“. Aha. Und das haben Sie in einer privatempirischen Studie erhoben?

Das sehe ich komplett anders. Vermeidung entsteht viel mehr aus einem anderen gesellschaftlichen Entwicklung: jeden Tag wird uns in allen Medien vorgespielt, was man alles erreich könnte, wenn man nur wollte. Und dazu die sozialen Medien, in den alle happy und erfolgreich sind. Ich erlebe Menschen, die davon erschlagen sind und im Glauben sie sein eh nicht gut genug, besser in die Vermeidung gehen und Netflix schauen. Das ist aber eine andere Baustelle.

Ich hätte mir von Ihnen einen Ausblick gewünscht, wie wir Leistung in Unternehmen interessanter machen können. Ihre Unterscheidung zwischen Leistungselite und Pseudoelite ist mir zu akademisch und zu sehr Problembeladen.

Herzliche Grüße

Carsten Roth

P.S. Der Titel ist unsympathisch. Ein Buch was schon so negativ aufgeladen ist, ist nichts für mich.

Tja, zu welcher der Eliten ich hier gehöre, kann ich nicht genau einschätzen. Meiner Meinung nach ist eine gesunde Balance zwischen Freizeit und Job (auch wenn diese zu einem Modewort verkommt) nicht zu unterschätzen. Und in einer Leistungsgesellschaft ist es gar nicht leicht, diese herzustellen. Da sprechen ich aus eigener (wenn auch im festen Job noch nicht sehr langen) Erfahrung, aber auch aus Gesprächen mit Menschen, die sich schon ewig in einer 40-Stunden-Woche tummeln. Da gibt es sicherlich die fleißigeren und die, die es ruhiger angehen lassen oder schlichtweg ihren Job nicht besonders gut machen. Was aber in jedem Gespräch hörbar wird, ist der gestiegene Druck in der Arbeitswelt und dass man durch die digitalen Möglichkeiten von seinem Job überall erreicht werden kann. Das die Arbeit sich in festen Grenzen innerhalb von 8 Stunden an 5 Tagen abspielt, trifft bei vielen nicht mehr zu, und da sollte es doch erlaubt sein, eine gesunde Balance zu fordern, ohne gleich als Leistungsverweigerer zu gelten.

Liebe Frau Hartmann und liebe Kommentatoren,

egal wie wir es nennen. Leistung in der Firma zu bringen ist für viele nicht mehr erstrebenswert. Ob es nun an den beiden unterschiedlichen Eliten oder an der Work Life Balance liegt ist eigentlich egal. Die Leute sind nicht mehr hungrig, uns geht es zu gut. Früher hatten wir jede Generation einen Krieg und mussten anschließend neu aufbauen. Das ist, Gott sei Dank, nicht mehr so. Die Gesellschaft wandelt sich und wir müssen viele Dinge neu erfinden. Auch den Wachstumszwang.

Leider leben wir in Deutschland und zum Teil in Europa vom Eingemachten. Es gibt schon noch Leute in der Welt die hungrig sind. Hoffen wir, das die uns lange genug am Leben lassen.

Schöne Grüße

L.H