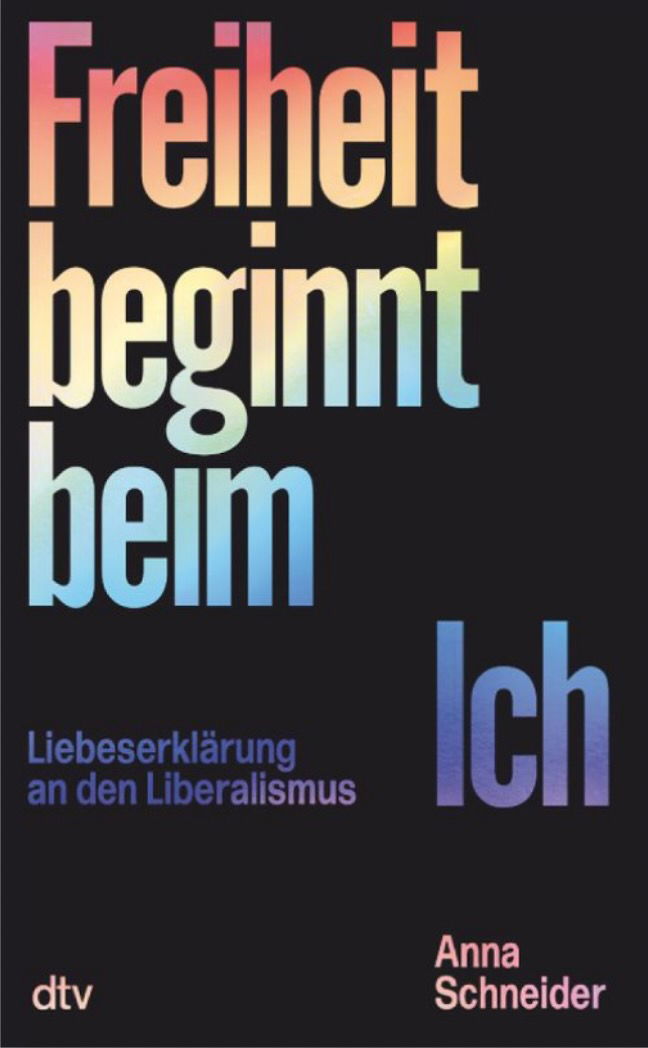

Freiheit beginnt beim Ich: Liebeserklärung an den Liberalismus

Die liberalen Werte, auf denen unsere demokratische Ordnung beruht, werden von Identitätspolitisierten, Verbotsfolklore und Paternalismus bedroht. Kämpfen wir wieder für die liberale Idee, für das selbstbestimmte, freie Individuum – und gegen alle Versuche, Freiheit zu beschneiden, zu relativieren und neu zu definieren | Reihe “Zeitenwende”

Von Anna Schneider

„Bestimmt zu werden, Entscheidungen nicht treffen zu müssen kann erleichternd sein. Jeder weiß, wie gut es sich anfühlen kann, wenn einem jemand eine Entscheidung abnimmt”, so Habeck in seinem jüngsten Buch “Von hier an anders”. Alles, was ich bei diesen Zeilen fühle, ist Grauen.

Es ist die in zwei Sätze gepackte Entmündigung des Bürgers. Diese Vorstellung der Grünen, man müsse den Einzelnen nur genügend bevormunden, dann könne er frei sein, entspricht ihrem überbordenden Etatismus. Der Staat kann, soll und muss es richten. Während für die einen Freiheit also dort beginnt, wo der Einfluss anderer (also auch der des Staates) endet, beginnt er bei Vertretern der sogenannten positiven Freiheit (Robert Habeck etwa) dort überhaupt erst. Und spätestens hier entlarvt sich das grüne Freiheitsdenken als Luftnummer: Nie und nimmer lässt sich der Staat als Verteidiger der Freiheit rechtfertigen. Allein durch sein Gewaltmonopol verkörpert er viel eher die Negierung der Freiheit per se, weshalb ihm jeder Liberale durchaus – und immer – skeptisch gegenübersteht. Denn der Staat selbst existiert nur deswegen, weil er das, was Einzelne erwirtschaften, abschöpft. Nur der Staat erhält also sein Einkommen – vulgo Steuern – durch Zwang, wie Murray Rothbard trefflich feststellte. In der Tat genüge die bloße Existenz eines einzigen Liberalen oder Anarchisten, um das Argument „Steuern sind in Wirklichkeit freiwillig” zu zerstören. Wie wahr. Besteuerung ist legalisierter Raub, daran gibt es nichts zu beschönigen. Und nicht nur Steuer-, sondern auch Bildungs- und Militärpflichten widersprechen dem Prinzip der Freiheit fundamental. Dass man sich ihnen wohlüberlegt dennoch unterwirft, ändert daran nichts. Bürgerlichen Pflichten im Rahmen eines existierenden Staatswesens nachzukommen, kann immerhin davor bewahren, noch weitere Freiheiten einzubüßen.

Aus liberaler Sicht akzeptabel ist und bleibt damit nur der auf seine Grundfunktionen beschränkte Staat. Das heißt: ein Staat, der limitiert ist auf die Verwaltung der Justiz, die innere Sicherheit und die Verteidigung. Denn selbst wenn man sich als Freigeist damit abgefunden hat, dass es Recht und Ordnung braucht, um das Zusammenleben von Bürgern zu ermöglichen, so gilt doch stets: je weniger davon, desto besser. Es ist eine Illusion, vom Staat „soziale Gerechtigkeit” zu verlangen, denn es ist doch so: Gerechtigkeit gibt es nicht, zumindest nicht in dem Sinne, dass allen alles, also allen das Gleiche zusteht. Chancengleichheit bedeutet immer Ergebnisunterschied, denn wir sind nicht alle gleich, sollten aber alle die gleichen Chancen haben. Wer Ergebnisgleichheit erwartet, träumt von einer gleichgestellten Gesellschaft, von der Abschaffung der Meritokratie und also vom Ende der Leistungsgesellschaft. Verfahrensgerechtigkeit indes – also die gleiche Behandlung aller Bürger nach Recht und Gesetz – kann und muss ein Rechtsstaat leisten.

“Im Namen des Infektionsschutzes getätigte Eingriffe etwa in die Bewegungsfreiheit, die Berufsfreiheit und die Versammlungsfreiheit waren beispiellos”

Von einem Minimalstaat im eben beschriebenen Sinne ist die Bundesrepublik meilenweit entfernt, und dennoch werden die Rufe nach dem starken Staat nicht leiser, im Gegenteil. Das wiederum ist für mich einigermaßen irritierend, wurde doch jedem Einzelnen im Zuge der Coronapandemie eindrücklichst vor Augen geführt, wozu der Staat beziehungsweise die Politiker, die ihn verkörpern, in der Lage sind. Im Namen des Infektionsschutzes getätigte Eingriffe etwa in die Bewegungsfreiheit, die Berufsfreiheit und die Versammlungsfreiheit waren beispiellos.

Beim Nachdenken darüber, wie es künftig mit der Freiheit weitergeht, kann einem also etwas klamm ums Herz werden. Dazu hat auch das Bundesverfassungsgericht seinen Teil beigetragen, das sich mit seiner Klima-Entscheidung im vergangenen Jahr durchaus experimentierfreudig gab, was die Weiterentwicklung des Freiheitsverständnisses angeht.

Deutschlands oberstes Gericht erklärte das im Jahr 2019 von der Bundesregierung verabschiedete Klimaschutzgesetz für verfassungswidrig und statuierte damit einen grundrechtlichen Auftrag des Staates, das im Pariser Klimavertrag von 2015 formulierte Ziel umzusetzen – sprich, die langfristige Erwärmung des Weltklimas deutlich unter zwei Grad zu halten. Die Begründung: Die Kläger, darunter auch Aktivisten der Fridays-for-Future- Bewegung, würden durch die unzureichenden Vorkehrungen in ihren Freiheitsrechten verletzt.

Der Jubel der Luisa Neubauers war groß. Verständlich, denn wer die Freiheit von morgen schützen möchte, darf für die Beschneidung der Freiheit im Jetzt nun umso lauter trommeln. Den Grünen gefällt das, endlich macht ihre Formel „Klimaschutz ist Freiheitsschutz” so richtig Sinn. Aber ist dem so? Ich halte es, gelinde gesagt, für eine Anmaßung, zu behaupten, dass Menschen im Hier und Jetzt Freiheitsrechte für nebulöse Ziele wie den Schutz der Freiheit nachfolgender Generationen abzugeben haben. Freiheit ist kein Vorratsgut.

“In einer freien Gesellschaft kann kein Wert auf Dauer den der Freiheit überschatten”

Das bedeutet natürlich nicht, dass sie ohne jeglichen Gedanken an das Morgen gelebt und gedacht werden kann oder sollte. Doch dass der Gesetzgeber durch diesen Entscheid des Bundesverfassungsgerichts nun bereits 2022 – und nicht, wie bisher gesetzlich vorgesehen, erst 2025 – detailliert darlegen muss, wie Deutschland den jährlichen Ausstoß von Treibhausgasen nach 2030 weiter reduzieren will, erschließt sich mir nicht. Wie kann man jährliche Emissionsmengen und daran gekoppelte Maßnahmen über Jahre im Voraus verbindlich festlegen, wo man doch nicht wissen kann, was sich auf technologischer oder wirtschaftlicher Ebene bis dahin ändern wird, sprich, welche Entwicklungen der Welt und damit auch Deutschland überhaupt erst bevorstehen? Es würde mich zumindest nicht wundern, wenn uns die Elon Musks dieser Erde auch im Bereich des Klimaschutzes bald mit heute noch unvorstellbaren neuen Technologien überraschten. Aber was soll ich sagen, ich bin kein Richter des Bundesverfassungsgerichts und habe somit auch keinen Zugang zu den offenbar in Karlsruhe lagernden Glaskugeln.

Niemand zweifelt daran, dass die Freiheit jedes Einzelnen eingeschränkt werden kann und manchmal auch muss, sofern man in einem Staat unter anderen Menschen lebt, was wir nun einmal tun, oder sofern der Planet Erde nicht zerstört werden soll, was zumindest viele wollen. Doch wieso muss darunter der Freiheitsbegriff per se leiden? Es ist jedermanns gutes Recht, andere Werte (wie Sicherheit, Gesundheit, Umweltschutz oder einfach den Vollkaskostaat) für sich selbst höher zu gewichten als Freiheit.

Es gibt sogar Parteien, die genau dafür stehen. Deutschland ist ein freies Land. Aber den Freiheitsbegriff bis zur Unkenntlichkeit zu verbiegen, nur um immer weitere staatliche Maßnahmen zu rechtfertigen – das ist irgendetwas zwischen peinlich und trostlos. In einer freien Gesellschaft kann kein Wert auf Dauer den der Freiheit überschatten, das ist meine Meinung. Dass andere ein eher strategisches Verhältnis zur Freiheit haben und versuchen, dieses allen anderen überzustülpen, ist eine Anmaßung.

Je mehr ich über all die hauptberuflichen Freiheitsumdeuter nachdenke, umso deutlicher fällt mir auf, dass es – wenn überhaupt – nur ein Wort gibt, das dem Prinzip Freiheit entspricht. Es lautet: Nein. “Jedes Ding ist das, was es ist: Freiheit ist Freiheit – und nicht Gleichheit oder Fairness oder Gerechtigkeit oder Kultur oder menschliches Glück oder gutes Gewissen” lautet ein Zitat von Isaiah Berlin. Dem ist nichts hinzuzufügen. Freiheit muss sich nicht verändern, weil Freiheit unveränderlich ist. Freiheit ist immer Freiheit, die alte wie die neue. Ihr Triumph und also ihre Schönheit besteht darin, dass der Zeitgeist ihr nichts anhaben kann. Daher bedarf der Liberalismus auch keiner Adjektive oder Präfixe, die ihn immer weiter ausbuchstabieren sollen – und dabei doch nur darauf abzielen, ihn zu schmälern. Linksliberal ist nicht liberal, sozialliberal ist nicht liberal, nationalliberal ist nicht liberal. Über brutalliberal könnte man allerdings noch einmal nachdenken.

Anna Schneider, geboren 1990, ist Juristin und Journalistin. Nach Stationen bei Addendum und der NZZ arbeitet sie seit 2021 als Chefreporterin für die WELT. In TV und Print streitet sie regelmäßig für die liberale Perspektive. Ihre WELT-Kolumne “Anna Schneider ist so frei” erscheint wöchentlich.

Foto: Nicole Heiling

Bisher in der Reihe “Zeitenwende” erschienen:</em

-

-

- Anna Schneider: Freiheit

- Prof. Dr. Dr. Hermann Simon: Geschäftsmodell

- Reinhold Messner: Verzicht

- Dr. Jörg Haas: Digitalisierung

- Professor Dr. Ulrich Walter: Wissenschaft

- Professor Dr. Bettina Büchel: Kooperationen

- Frank Dopheide: Führung

- Dr. Daniel Stelter: Realitätssinn

- Yasmin Weiß: Bildung

- Marie-Christine Ostermann: Unternehmertum

- Milosz Matuschek: Jugend

- Marc Müller: Zukunftsfähigkeit

- Carsten Linnemann: Föderalismus

- Hauke Burkhardt: Rohstoffe

- Manfred Deues: Technologie

-

Schreibe einen Kommentar