Die 21 und unser Ostern

Ich bekenne, daß mich diese Fragen nicht beschäftigt haben, als ich den Entschluß faßte, mehr über die enthaupteten Kopten erfahren zu wollen. Es ist mir, als ich nach Ägypten aufbrach, eben nicht darum gegangen, mehr über die Täter in Erfahrung zu bringen. Es genügte mir, sie in dem Dunkel zu lassen, das sie selbst für sich angestrebt haben. Die politische Lage, die den Hintergrund für das Massaker am libyschen Strand darstellt, kompliziert zu nennen ist ein schon betulicher Euphemismus. Soviel weiß jeder, der auch nur den oberflächlichsten Anteil nimmt an den an Widersprüchen reichen Nachrichten aus dieser Weltregion. Ob der Islam, die Religion des Propheten Mohammed, in seiner reinsten Form Elemente enthält, die das Zusammenleben mit Gläubigen anderer Religionen grundsätzlich erschweren – worüber heute heftig gestritten wird – , habe ich gleichfalls nicht zu ergründen gesucht. Hier wird deshalb der Islam nur dann erwähnt werden, wenn er die Lage der Kopten berührt.

Mich bewegte vielmehr das Schicksal der Ermordeten, für die, so vermute ich, alles ganz einfach gewesen war. Manche von ihnen konnten lesen, schreiben wohl eher nicht, es gab in ihrem Leben dafür keine Notwendigkeit. An den politischen Diskussionen der ägyptischen Intellektuellen haben sie nicht teilgenommen; was da erwogen wurde, wäre ihnen wahrscheinlich auch unverständlich geblieben, weil ihre tägliche Mühe jenen bescheidenen Bedürfnissen galt, die von erhabenem Standpunkt aus so unbedeutend scheinen: die Frau, die Eltern und die Kinder zu ernähren, auf ein neues Haus zu sparen, Saatgut für die kleinen Äcker zu kaufen, vielleicht sogar ein wenig für Unglücksfälle zur Seite zu legen – ein ganz in den täglichen Sorgen aufgehendes Leben zu führen, kaum anders als ihre Esel, denen sie bedenkenlos übergroße Lasten aufgeladen haben, weil sie selbst daran gewöhnt gewesen waren, solche zu tragen. Mit dem Kopf in die Ackerfurche gedrückt, jedes darüber hinausgehenden Gedankens unfähig – so könnte der westliche Zivilisationsmensch, aber auch der Kairiner Akademiker sie beschreiben, Stoff für ein solches Resümee ihrer Existenz wäre reichlich zu finden. Und doch wäre es falsch, jedenfalls sehr unvollständig.

Wir wollen heute hinter jedem Konflikt zwischen den Religionen vor allem politische und wirtschaftliche Motive vermuten, weil wir es für ausgeschlossen halten, daß der Glaube eines Menschen tatsächlich zur letzten und höchsten Wirklichkeit seines Lebens wird. Für die einundzwanzig koptischen Kleinbauern und Wanderarbeiter ist ihre Religion das aber gewesen. Sie lebten in einer Welt, in der es seit vielen Jahrhunderten nicht selbstverständlich war, Christ zu sein. Schon für die lange Reihe ihrer Vorfahren ging die Zugehörigkeit zum Christentum immer auch mit der Bereitschaft einher, für den Glauben Zeugnis abzulegen. Die Nachteile, die mit dem Christsein in Ägypten von jeher verbunden waren, kannten sie aufs beste. Diese äußerlich so schwachen Menschen mit ihrem kümmerlichen Dasein waren aber bereit, diese Nachteile hinzunehmen. Sie mußten nicht lange um die Entscheidung ringen: Was sie in Gestalt des Glaubens besaßen, war unendlich viel kostbarer für sie als alles, was sie hätten erwerben können, wenn sie ihn aufgaben. Das nackte Leben wäre ohne den Glauben wertlos für sie gewesen, es wäre ein bloßes Existieren, noch unter dem der Tiere, denn die Tiere sind in sich vollkommen, aber die Menschen sind unvollkommen, sie bedürfen zu ihrer Vollständigkeit der göttlichen Ergänzung.

Darum empfand ich einen Widerwillen, wenn ich von den Einundzwanzig als «Opfern des Terrorismus» reden hörte – das Wort «Opfer» kam mir zu passiv vor, Willenlosigkeit steckte darin, Unfreiwilligkeit, etwas Beklagenswertes. Das alles war, so meinte ich, den Einundzwanzig nicht angemessen. Ich vermutete eine mit innerer Unabhängigkeit verbundene Stärke in ihnen – als ob die Grausamkeit der Mörder ihr Innerstes nicht erreicht hätte.

Das Schicksal der koptischen Christen in Ägypten steht unter keinen guten Auspizien, man muß keine Sehergabe besitzen, um vorherzusagen, daß ihnen noch viele schwere Prüfungen bevorstehen. Aber das darf nicht vergessen lassen, daß es den Kopten seit der islamischen Eroberung des Landes im siebten Jahrhundert, also seit rund eintausendvierhundert Jahren, schlecht oder sehr schlecht ergangen ist. In der Gegenwart ist nur ein weiteres Kapitel der Plagen aufgeschlagen worden. Die Ermordung von Kopten hat wahrlich nicht mit den Einundzwanzig in Libyen begonnen – die Liste der Verbrechen, die ihr vorangegangen sind, ist lang, und was dem bis heute gefolgt ist, scheint die Schrecken immer noch überbieten zu wollen. Das Blut an den Wänden der Kairiner Peter-und-Paul-Kirche, wo vor Weihnachten 2016 neunundzwanzig Frauen samt dem Küster während ihres Gebets erschossen wurden, war noch nicht getrocknet, als in den Kirchen von Tanta über vierzig Gottesdienstbesucher dasselbe Schicksal erleiden mußten, und kaum war das geschehen, fielen Pilger in der Nähe von Minyia, darunter viele Kinder, islamistischen Mördern in die Hände.

Ist es da am Ende ungerecht, aus einer langen Reihe Greueltaten, die sich, wie es aussieht, auch in der Zukunft fortsetzen wird, einzig das Schicksal der Einundzwanzig herauszulösen? So etwas bekam ich von Kairiner Kopten zu hören, die der Kirche vorwarfen, die vielen Tötungen auf ägyptischem Boden zu beschweigen, um die Regierung nicht in Verlegenheit zu bringen, und die Einundzwanzig allein deshalb hervorzuheben, weil sie im Ausland ermordet worden sind. Ich versuchte dann zu erklären, was für mich den Unterschied zwischen den vielen Erschossenen und von Bomben Zerfetzten und den Einundzwanzig ausmachte: Sie waren nicht einfach nur wehrlos abgeschlachtet worden, sondern sie hatten sich kurz vor und sogar noch während ihrer Enthauptung vernehmlich zu Jesus Christus bekannt.

Da ich meinen Blick auf die Einundzwanzig beschränke, verzichte ich auch darauf, über die weitere Zukunft der Kopten in Ägypten zu spekulieren. Manchen mag meine fatalistische Sicht auf die Verhältnisse unbefriedigt lassen. Man dürfe sich doch mit einem solchen Dauerzustand von Unrecht und Gewalt nicht abfinden, es gebe Thinktanks, die sich mit der Lösung der Weltprobleme befaßten. Die wüßten gewiß, was zu tun wäre, wenn man sie fragen würde: Könnte in Zukunft nicht doch eine Harmonie der koptischen Gemeinschaft mit der islamischen Mehrheitsgesellschaft erreicht werden? Welche Friedenskonferenz mit internationaler Beteiligung, welche Intervention der Vereinten Nationen, welche Friedensmission, welcher Runde Tisch, welcher Dialog könnte die «koptische Frage» verschwinden lassen?

Eine Verzweiflung bis zu unfreiwilliger Komik verbirgt sich in diesem Händeringen. Guter Wille, der bis zur Selbstverleugnung zu gehen hätte, und das auf beiden Seiten, wäre die erste Voraussetzung einer Annäherung, denn das Zusammenleben zwischen Kopten und Arabern, Christen und Muslimen kennt in dieser langen Zeit schlechtere und bessere, aber keine guten Kapitel. Die nie überwundene Spannung zwischen dem arabischen Volk der Eroberer und dem koptischen Volk der Besiegten lastet schwer auf der ägyptischen Gegenwart, die wahrlich noch andere Ausweglosigkeiten aufzuweisen hat. Aber auch die Gewalt ist keine Option, wahrscheinlich nicht einmal für fanatische Islamisten, denn der Kopten sind zu viele, um sie alle vertreiben oder ermorden zu können, die türkische Lösung für Armenier und Griechen scheidet aus. Und wohin sollten sie auch vertrieben werden? Die Juden konnten in den Jahrhunderten der Diaspora von ihrer Heimat Israel träumen. Aber die Kopten leben bereits in ihrer Heimat, auf die sie ältere Rechte geltend machen als die Araber.

Um so mehr läßt die Standhaftigkeit der Kopten staunen, die ein so ausdauernder Druck nicht hat dahinschmelzen lassen. Auch die Einundzwanzig haben diese Standhaftigkeit bewiesen. Auf meiner Reise nach Oberägypten habe ich versucht, den Lebensraum der Martyrer aus kleinem und größerem Abstand zu umkreisen – in der Hoffnung, das würde mir etwas erzählen über sie, die nun selber nicht mehr sprechen können.

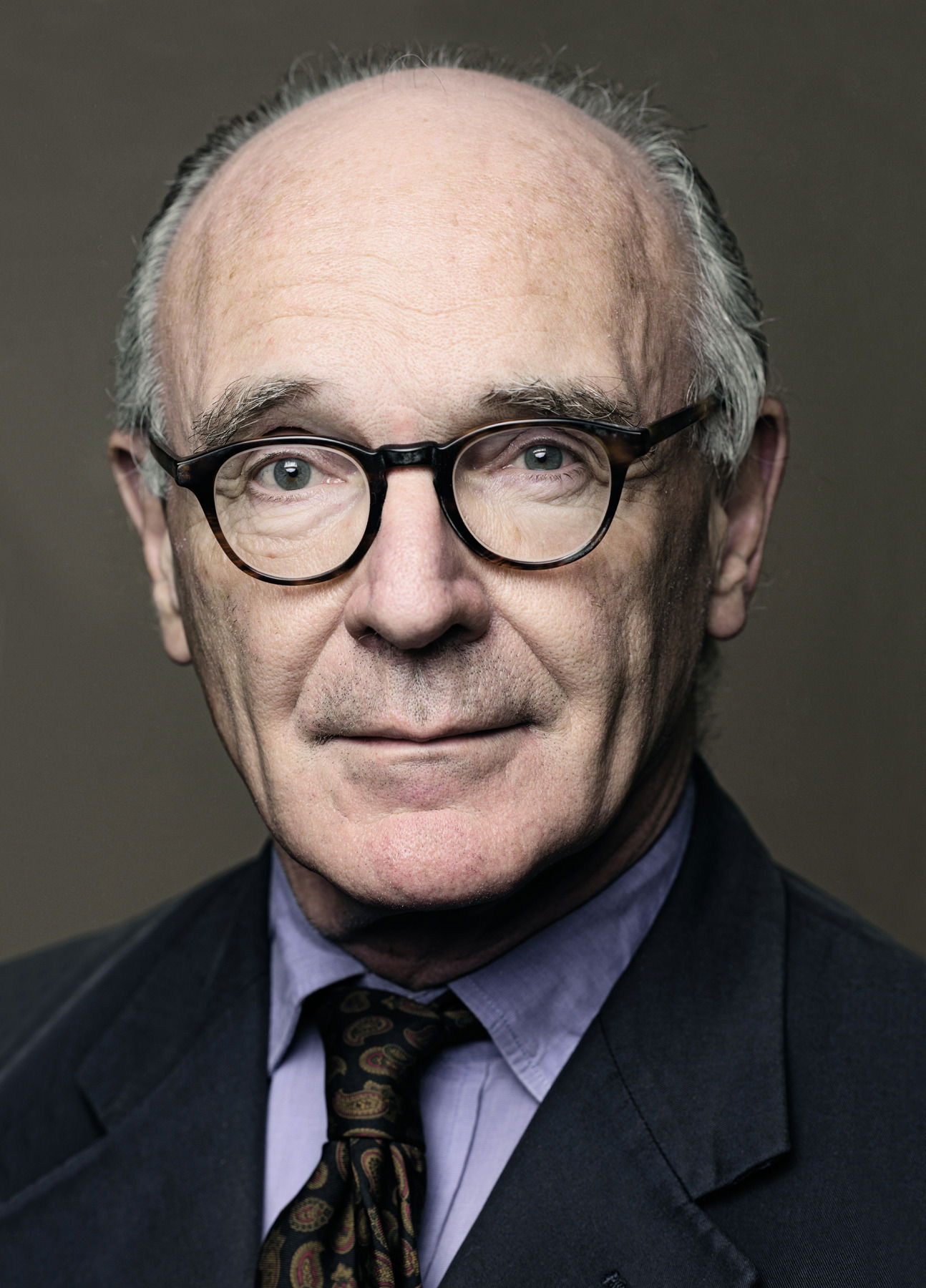

Martin Mosebach, geboren 1951 in Frankfurt am Main, war zunächst Jurist, dann wandte er sich dem Schreiben zu. Seit 1983 entstanden elf Romane, dazu Erzählungen, Gedichte, Libretti und Essays über Kunst und Literatur, über Reisen, über religiöse, historische und politische Themen. Dafür hat er zahlreiche Auszeichnungen und Preise erhalten, etwa den Heinrich-von-Kleist-Preis, den Großen Literaturpreis der Bayerischen Akademie der Schönen Künste, den Georg-Büchner-Preis und die Goethe-Plakette der Stadt Frankfurt. Er ist Mitglied der Akademie für Sprache und Dichtung, der Deutschen Akademie der Künste in Berlin-Brandenburg sowie der Bayerischen Akademie der Schönen Künste und lebt in Frankfurt am Main.

Schreibe einen Kommentar