New Space Thema beim „InnoNation“ Festival in Berlin

Europa gerät hinter den USA und China in der Raumfahrt immer mehr ins Hintertreffen, doch auch hierzulande ist eine New Space-Unternehmensszene entstanden.

Von Dr. Dr. Zitelmann

Von weltweit 224 Raketenstarts im vergangenen Jahr entfielen gerade einmal drei auf Europa. Die USA sind weit voraus, vor allem wegen der privaten Raumfahrt. Elon Musk wird bald den 5. und 6. Testflug für sein Starship durchführen, ein Raumschiff der Superlative. In diesem Jahr könnte es sein, dass der Iran mehr Raketenstarts hinlegt als ganz Europa.

„Wir stehen vor einem neuen globalen Wettlauf ins All. Dabei hat sich der Abstand zwischen den USA und China auf der einen Seite und Europa sowie Deutschland auf der anderen Seite in den letzten Jahren weiter vergrößert“, so Matthias Wachter, Geschäftsführer der NewSpace Initiative des BDI auf dem InnoNation Festival in Berlin am 18. September. In dieser Initiative sind 100 deutsche Space-Unternehmen versammelt.

Raumfahrt ist eines der entscheidenden Zukunftsthemen für die Wirtschaft, nicht weniger wichtig als Digitalisierung und KI. Das World Economic Forum veröffentlichte im April 2024 eine Studie mit der Prognose: „Niedrigere Kosten und ein verbesserter Zugang zu weltraumgestützten Technologien wie Kommunikation, Ortung, Navigation und Zeitmessung sowie Erdbeobachtungsdienste könnten die globale Weltraumwirtschaft bis 2035 auf 1,8 Billionen Dollar ansteigen lassen, gegenüber 630 Milliarden Dollar im Jahr 2023.“

Die Potenziale hat in Europa aber bislang weder die Politik noch die Öffentlichkeit erkannt. Sabine von der Recke von der German Offshore Spaceport Alliance (GOSA) meint: „Wir versuchen in Deutschland und Europa erst einmal alles und jedes zu regulieren.“ Bisher starten europäische Trägerraketen vom Centre Spatial Guyanais (CSG) in Kourou, Französisch-Guayana: Obwohl geographisch in Südamerika gelegen, ist dieser Weltraumbahnhof der Hauptstartplatz für die Europäische Weltraumorganisation (ESA) aufgrund seiner Nähe zum Äquator, so dass die Raketen beim Einschuss in geostationäre Bahnen einen zusätzlichen Geschwindigkeitsschub durch die Erdrotation bekommen.

Raketenstarts vom Schiff

Die German Offshore Spaceport Alliance, die von der Recke vorstellte, will weitere Startmöglichkeit für Raketen von einem handelsüblichen Combi-Dock Schiff realisieren. Das Angebot richtet sich insbesondere an sogenannte „Microlauncher“– hier sollen also kleinere Trägerraketen gestartet werden. Da der Trend zu wieder verwendbaren Raketen geht, wie sie Elon Musks Firma Space X herstellt, sind perspektivisch auch Landungen auf einer schwimmenden Einheit denkbar. Wegen der hohen Sicherheitsanforderungen seien Genehmigungen für eine Landung auf einem Schiff leichter zu erhalten als auf dem Land, so von der Recke. Da auch die britische Ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ) bei Raketenstarts in der deutschen Nordsee überflogen werden muss, hat man für das Projekt auch eine Genehmigung in Großbritannien beantragt. Diese steht aktuell noch aus. Das deutsche Verkehrsministerium hat bescheidene zwei Millionen Euro Förderung zugesagt und das Unternehmen sucht nun weitere private Investoren.

Outernet statt Internet

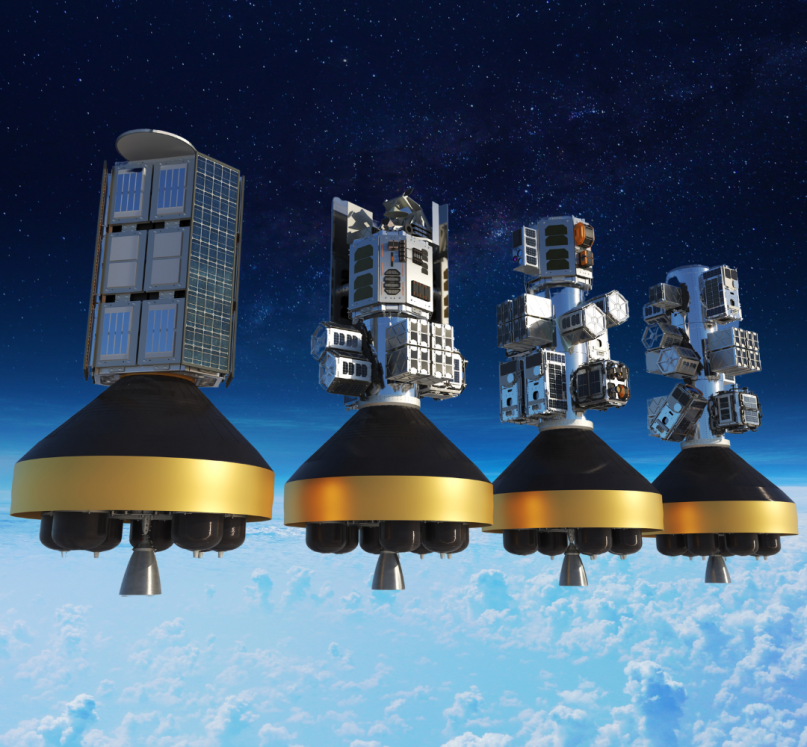

Weiter ist die Firma Rivada Space Networks, die Konrad Nieradka vorstellte. Das Unternehmen wurde 2022 in München gegründet und beschäftigt heute weltweit etwa 150 Mitarbeiter. 2026 sollen mit 300 Satelliten die ersten Services angeboten werden und bis Mitte 2028 will Rivada 600 Satelliten in den Low Earth Orbit (LEO) bringen.

Worum geht es? Das Unternehmen plant ein „Outernet“ zu errichten, das maximale Sicherheit bieten soll und das vor allem vollkommen unabhängig vom Internet ist. Klassische Netzwerkinfrastrukturen bieten viele Angriffspunkte: Seekabel können gekappt oder abgehört werden, die Signale von geostationären Satelliten können gestört und terrestrische Infrastrukturen infiltriert werden. Rivada will das Outernet – das erste wirklich globale private Netzwerk im Weltraum bauen. „Die vollständige Trennung vom öffentlichen Internet und die Unabhängigkeit von der Infrastruktur von Dritten sorgt für unübertroffene Cybersicherheit und Flexibilität“, verspricht das Unternehmen.

Verträge mit Unternehmen, die die Satelliten ins All bringen sollen (u.a. auch mit Space X) seien bereits für 3,5 Milliarden Dollar geschlossen, so Nieradka.

Ein Netzwerk unabhängig vom Internet klingt spannend, auch als „Reserverad“ für private Unternehmen, Verteidigung und den Staat. In dem Buch „Der totale Kollaps von allem“ heißt es: „Vom Online-Banking über E-Mail und E-Books bis zu iPads und iPods und weiter bis zur Versorgung mit Elektrizität, Nahrungsmitteln, Wasser, Luft, Verkehrsmitteln und Kommunikation ist jedes einzelne Element des Lebens, wie wir es heute in den Industrieländern kennen, entscheidend abhängig von den Kommunikationsfunktionen, die das Internet zur

Verfügung stellt. Fällt es aus, geschieht mit unserer Lebensweise das Gleiche.“ Nichts funktioniert dann mehr. Private und geschäftliche Finanztransaktionen kommen zum Erliegen. Denn ganz gleich, ob wir mit Kreditkarte, Scheck oder Banküberweisung zahlen, das Geld wird heute über das Internet bewegt. Der Einzelhandel bricht ebenfalls zusammen, weil sich heute alle Einzelhandelsgeschäfte automatischer, internetbasierter Warenwirtschaftssysteme bedienen. Auch der Flugverkehr würde sofort zusammenbrechen, alle Flughäfen müssten geschlossen werden. Gleiches gilt für die Stromversorgung.

„Mögliche Ausfälle des Internets lassen sich ganz grob in zwei Kategorien einteilen: erstens systemische Ausfälle, verursacht durch die konstruktionsbedingten Begrenzungen der Internetstruktur selbst und durch Belastungen wegen der expotentiell zunehmenden Menge des Datenverkehrs, die das System bewältigen soll, und zweitens durch gezielte Angriffe auf das System durch Hacker, Terroristen oder andere, die das Internet als Geisel für ihre Wünsche und Ziele nehmen.“

Erschreckend finde ich es deshalb, weil wir uns alle kaum darüber bewusst sind, dass wir uns in einem Zeitraum von wenigen Jahrzehnten zu 100 Prozent abhängig gemacht haben von einem System, das es noch gar nicht so lange gibt. Ironischerweise liegt bekanntlich der Ursprung des Internets in dem Versuch des US-Militärs, in Extremsituationen bzw. bei Kriegen unabhängig vom Funktionieren normaler Kommunikationssysteme zu werden. Das private Outernet von Rivada hat insofern auch die Funktion, die das Internet ursprünglich einmal hatte, nämlich als Backup für den Ausfall der gängigen Systeme (was heute das Internet ist).

Rivada kann bereits MoUs (Memorandum of Understanding) im Wert von mehr als elf Milliarden US-Dollar verzeichnen. Die Kunden stammen aus den Bereichen Sicherheit, Schiff- und Luftfahrt, Telekommunikation sowie Unternehmen mit globalem Geschäftsbetrieb.

Experimente in der Schwerelosigkeit

Maria Birlem stellte das Unternehmen YURI Space vor, das auf Mikrogravitationsforschung spezialisiert ist und u.a. Dienstleistungen für wissenschaftliche Experimente in der Schwerelosigkeit anbietet. Die Firma unterstützt Forschung und Entwicklung in verschiedenen Bereichen, insbesondere in der Biologie, Medizin, Materialwissenschaften und weiteren wissenschaftlichen Disziplinen, die von Mikrogravitationsumgebungen profitieren können. YURI Space nutzt Technologien wie Falltürme, Parabelflüge und sogar den Zugang zur Internationalen Raumstation (ISS), um Forschern Zugang zu mikrogravitationsähnlichen Bedingungen zu ermöglichen. „Wir haben 60 Kunden in 25 Ländern“, so Birlem.

Neben der Durchführung von Experimenten unterstützt YURI auch bei der Auswertung der gesammelten Daten, um wissenschaftliche Ergebnisse zu optimieren. Forschung in der Schwerelosigkeit ermöglicht es, physikalische und biologische Prozesse ohne die störenden Effekte der Schwerkraft zu untersuchen, was neue Erkenntnisse über grundlegende Mechanismen liefert. Materialien können in der Schwerelosigkeit anders kristallisieren, was die Entwicklung neuer, hochpräziser Werkstoffe ermöglicht. Auch biologische Systeme wie Zellen oder das menschliche Immunsystem verhalten sich in der Schwerelosigkeit anders, was zu Fortschritten in der Medizin führen kann. Ohne den Einfluss der Schwerkraft lassen sich komplexe Fluiddynamiken und Verbrennungsprozesse genauer studieren, was Anwendungen in der Energieerzeugung und -speicherung vorantreiben kann. Zudem eröffnet die Weltraumforschung langfristig die Möglichkeit, Technologien für zukünftige Raumfahrten und das Überleben im All zu entwickeln. Das wird entscheidend sein insbesondere für Missionen wie die von Elon Musk geplante Marsmission. Hier sind die Menschen nicht wenige Tage unterwegs wie bis zum Mond, sondern etwa sieben Monate. Die Schwerelosigkeit führt zu Knochen- und Muskelabbau, Immunschwäche, Sehproblemen usw., so dass die Forschung unter den Bedingungen der Schwerelosigkeit auch für solche Missionen von besonderer Bedeutung ist.

Wo steht Europa?

Es gibt also auch hierzulande viele innovative Space-Unternehmen. In den vergangenen Jahren ist in Deutschland Dank privater Investoren und mutiger Gründer ein in Europa führendes kommerzielles Ökosystem entstanden. In Berlin sitzt zum Beispiel die Firma Planet Labs mit etwa 250 Mitarbeitern im „Kranzler Eck“, in San Francisco sind es etwa 460. Im Jahr 2024 betrieb das Unternehmen Planet Labs mehr als 200 Satelliten (das Unternehmen nennt sie „Dove“ wie Tauben) im All. Allein bei einem Raketenstart einer Falcon 9 Rakete von Space X wurden im August 36 Doves ins All befördert, insgesamt waren es in der Geschichte des Unternehmens schon über 600.

Die kleinen sogenannten CubeSats, die etwa die Größe eines Schuhkartons haben, erfassen täglich nahezu die gesamte Landfläche der Erde. Die Dove-Satelliten sind für eine hochfrequente Erdbeobachtung ausgelegt und liefern Bilder der gesamten Erde mit einer Auflösung von 3,7 Metern, die in verschiedenen Bereichen wie Umweltüberwachung und Landwirtschaft verwendet werden. Eine Software ermöglicht es zu erkennen, ob sich auf den Fotos etwas zum Vortrag verändert hat. Und wenn es Veränderungen gibt, über die der Kunde Genaueres erfahren will, ist es möglich, von jedem Fleck der Erde sogar noch detailliertere Aufnahmen zu kaufen: 2017 erwarb das Planet Lab ein weiteres Unternehmen, Terra Bella von Google, das über 15 sehr viel größere sogenannte SkySat Satelliten verfügt, so dass bei Bedarf sogar Fotos mit einer Auflösung von 50 cm geliefert werden können.

Und wie sieht es aus mit der europäischen und deutschen Raumfahrindustrie? Ich habe darüber mit dem Raumfahrtexperten Eugen Reichl gesprochen. In Europa existieren derzeit 18 Unternehmen, die sich mit Entwicklung und Bau von suborbitalen oder orbitalen Raketen beschäftigen. „15 davon kann man mit einigem guten Willen als ernsthafte Anwärter für die Schaffung eines einsatzfähigen Fluggerätes betrachten“, meint Reichl. Praktisch alle bekommen staatliche Anschubfinanzierungen, vorwiegend aus nationalen Raumfahrtbudgets, manche aber auch von der ESA. Einige wenige erhalten zusätzlich auch beträchtliche private Mittel. „Fast schon erstaunlich für Europa, wo das amerikanische Modell mit massiven Förderungen durch vermögende Enthusiasten oder gar deren persönlichem Einsatz nicht existiert“, meint der Experte.

Unter den 15 „ernsthaften“ europäischen Launcher-Startups gibt es drei deutsche Firmen. Das sind Isar Aerospace in München, Rocket Factory Augsburg in Augsburg und HyImpulse in Neuenstadt am Kocher. Über einen sogenannten Microlauncher-Wettbewerb hat die Bundesregierung jeweils zwei Starts bei Isar Aerospace und der Rocket Factory Augsburg gekauft. Alle drei Unternehmen sind privat finanziert. Insgesamt wurden die drei deutschen Start-ups mit insgesamt 25 Millionen Euro in drei Runden gefördert.

Vogelbrutzeiten haben Priorität

Diese Unternehmen müssen im Umfeld der überbordenden europäischen Bürokratie und des schier undurchdringlichen und lähmenden Vorschriften-Dschungels leben.

Reichl nennt dafür zwei aktuelle Beispiele: Die Rocket Factory Augsburg brachte im Mai die erste Stufe ihrer Trägerrakete zum „Raumflughafen“ SaxaVord in Schottland. Der SaxaVord Spaceport ist ein typisch europäisches Konstrukt. Er unterliegt umfangreiche Regularien, wann Testläufe und Starts und vor allem wie viele davon stattfinden dürfen. Um einer eineinhalb Monate dauernde Schließungsphase aus „Umweltschutzgründen“ (Vorgelbrutzeiten!) zuvorzukommen, konnte RFA wegen Zeitmangels ihre RFA-1 Erststufe nur mit vier der fünf Triebwerke testen. Danach war der Startplatz bis Juli gesperrt.

Ein weiteres Beispiel: Auch das Unternehmen HyImpulse wollte einen Prototypen ihrer Trägerrakete von SaxaVord aus testen. Die Anlagen des Spaceports waren aber nicht rechtzeitig bereit, und so musste HyImpulse mit Startteam, Infrastruktur und Rakete unter immensen Kosten ans andere Ende der Welt fahren und ihren Flugtest auf der Koonibba-Testrange in Südaustralien durchführen. Robert Habecks Wirtschaftsministerium hat kürzlich Eckpunkte für ein Weltraumgesetz vorgelegt: „Da ist nichts drin von Aufbruch, Begeisterung, Möglichkeiten, Visionen. Hauptsache ‚nachhaltig’, ‚umweltfreundlich’ und ‚Müllvermeidung’“, so Reichl.

- In Deutschland wenig Zuversicht auf Zukunftstechnologien

- Mit 500.000 PS zu den Sternen

- Die 50 Trend- und Wachstumsmärkte der Zukunft

Dr. Dr. Rainer Zitelmann ist Autor des Buches „Die 10 Irrtümer der Antikapitalisten“, das in 30 Sprachen übersetzt wurde. Er schreibt für Medien wie Wall Street Journal, National Interest, City AM, Neue Zürcher Zeitung und L’Express. Bücher und Seminare finden Sie hier

Schreibe einen Kommentar