Wo Digitalisierung und Globalisierung an ihre Grenzen stoßen

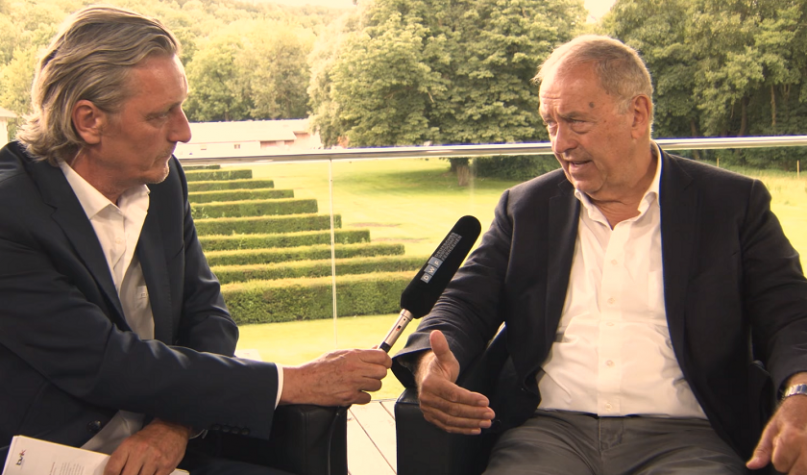

Ein Gespräch über die Grenzen der Globalisierung und Digitalisierung: Professor Dr. Dr. Dr. Franz-Josef Radermacher ist Professor für Datenbanken und Künstliche Intelligenz an der Universität Ulm und gilt als einer der weltweit profundesten Experten für Globalisierungsgestaltung in Verbindung mit technologischer Innovation.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Durch aktuelle “Geschäftsmodell”, in dem arme Weltregionen soziale und ökologische Standards unterlaufen, um einen Anteil am “globalen Kuchen” der weltweit vernetzten Wertschöpfungskette zu erhalten, gelangen wir an die Grenzen der Globalisierung, so Radermacher, der auch Mitglied des Club of Rome ist. Längst sei – unter anderem durch die Verbreitung sozialen Medien – in allen Teilen der Welt bekannt, wie groß der Wohlstand in den reichen Ländern sei. Daraus ergäben sich zwei Perspektiven: Migration, auch auf gesetzlich unzulässige Weise, oder Hebung der eigenen wirtschaftlichen Kraft.

Ehrenpreisträger “Green Innovator des Jahres 2023”

Professor Dr. Dr. Dr. h.c. Franz Josef Radermacher löst die Blockaden auf, die aus einem oftmals engstirnigen nationalen, technologisch einseitigen und planwirtschaftlichen Blick auf Maßnahmen zur Klimaneutralität resultieren und schafft damit eine globale Perspektive, die Machbarkeit und Wirkung ins Zentrum rückt. Für seinen herausragenden Einsatz für eine globale ökologisch-soziale Marktwirtschaft wurde Franz Josef Radermacher als Green Innovator des Jahres 2023 ausgezeichnet. Mehr dazu

Professor Dr. Dr. Dr. h.c. Franz Josef Radermacher löst die Blockaden auf, die aus einem oftmals engstirnigen nationalen, technologisch einseitigen und planwirtschaftlichen Blick auf Maßnahmen zur Klimaneutralität resultieren und schafft damit eine globale Perspektive, die Machbarkeit und Wirkung ins Zentrum rückt. Für seinen herausragenden Einsatz für eine globale ökologisch-soziale Marktwirtschaft wurde Franz Josef Radermacher als Green Innovator des Jahres 2023 ausgezeichnet. Mehr dazu

Grenzen der Globalisierung: Weitere Entwicklungen wie in China würden den Kollaps des Klimasystems bedeuten

Während wir die erstere Option in zur Zeit in Deutschland erleben, zeige sich die zweite Option an Ländern wie China, wo sich die wachsende Wirtschaftsleistung auf Kosten eines enormen Ressourcenverbrauchs und ökologischer Schäden vollziehe. Eine derartige Entwicklung in weiteren Ländern sei schlechterdings nicht möglich, so Radermacher, weil es den Kollaps unseres Umwelt- und Klimasystems bedeute.

Für Radermacher gehe angesichts dieses Dilemmas an Ausgleichszahlungen der reichen Länder auf lange Sicht kein Weg vorbei. Investiert werden müssten diese Tranfers allerdings für die “Suchkosten” in den Aufbau eines anderen, auf negative Emissionen ausgerichteten Wirtschaftssystems durch erneuerbare Energien, Aufforstung und Humusbildung: “Wir müssen dafür zahlen, dass diese Länder nicht unseren Weg gehen, sondern einen anderen Weg.”

Digitalisierung bietet Chancen

Verschärft würde diese Entwicklung hin zu den Grenzen der Globalisierung durch die explosionsartige Bevölkerungsentwicklung in den armen Ländern. Interessanterweise böte sich indes durch die Digitalisierung eine bedeutende Chance für die Verbesserung der Lebenssituation in den anderen Ländern, beispielsweise im Gesundheitswesen. Radermachen: “Der Ort der Innovation ist vernünftigerweise dort, wo es wenig gibt und das Neue hervorgebracht werden muß.”

Weitere Potenzierung der Rechnerleistungen kommen an physikalische Grenzen

In seiner Beurteilung der Digitalisierung warnt Radermacher indes vor “Hypes” und Verunsicherungen wie dem autonomen Fahren oder digitalen Marktplätzen. Deutsche Unternehmen seien in vielen materiellen Prozessen wie Maschinenbau oder Automobilbau die Besten.

Die entscheidenden Bausteine der enormen technologischen Entwicklung der vergangenen Jahre seien die beiden “Wunderleistungen” der Ingenieure: die starke Entwicklung der Rechnerleistungen sowie der GPS-Technologie.

Verbreiteten Befürchtungen – oder Behauptungen –, in der weiteren Entwicklung könnten menschliche kognitive Fähigkeiten durch Maschinen ersetzt werden (“Große Singularität”), erteilt Radermacher eine Absage. Ein Ende der Potenzierung von Rechnerleistungen sei aufgrund physikalischer Grenzen in Sicht, und die Leistungen des menschlichen Gehirns neuronalen Typs nicht erreichbar.

Gesunder Menschenverstand statt Heilsversprechen

Statt technologischer Heils- und digitaler Glücksversprechen rät Professor Radermacher zum gesunden Menschenverstand. Der Mensch sei neben seiner kognitiven Fähigkeiten durch seinen Köper konstituiert, und Glück zu erleben bedeute, die wesentlichen biologischen Prozesse nachzuvollziehen. Eine Erweiterung des Bewußtseins läge nicht in Maschinen oder Robotern, sondern in der Empathie mit den Menschen, die man mag und mit denen man lebt.

Schreibe einen Kommentar